Responsable : Céline Dablemont (MCF)

Participants : Aimeric Ouvrard (CR), Wanquan Zheng (CR)

Précédents contributeurs :

– Bernard Bourguignon (DR à la retraite), Serge Carrez (MCF)

– Marie-Pierre Fontaine-Aupart (DR équipe NanoBio à la retraite), Karine Steenkeste (MCF équipe SYSTEMAE)

– Vladimir Esaulov (DR équipe SIM2D à la retraite)

– Ziang Guo (thèse 2006-2010), Emilie Bulard (thèse 2009-2012), Mohamad Ammoun (thèse 2015-2019)

– Léa-Marion Lin (stage de M1 2024)

Collaborations :

– Equipe Bioadhésion et biofilms de l’INRAE

– Pascal Thébault du Laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces à l’Université de Rouen

– Arnaud Hemmerle de la ligne SIRIUS au synchrotron SOLEIL

Les couches organiques auto-assemblées ou SAMs pour Self-Assembled Monolayers constituent un système simple, ajustable et bien adapté pour modifier les propriétés interfaciales des métaux, des oxydes métalliques et des semi-conducteurs. Ce sont des assemblages de matière organique obtenus par adsorption de constituants moléculaires à partir d’une solution ou d’une phase gaz à la surface de solides ou dans des réseaux réguliers à la surface de liquides (en particulier dans le cas du mercure et probablement pour d’autres métaux liquides et des alliages). Les adsorbats s’organisent spontanément (et parfois de manière épitaxiée) dans des structures cristallines (ou semi-cristallines). Les molécules qui forment les SAMs ont une fonctionnalité chimique ou « groupe de tête » qui présente une affinité spécifique pour un substrat. Dans de nombreux cas, cette affinité est tellement forte qu’elle permet l’élimination de la pollution organique présente à la surface. Il existe un grand nombre de « groupes de tête » qui se lient spécifiquement aux métaux, aux oxydes et aux semi-conducteurs.

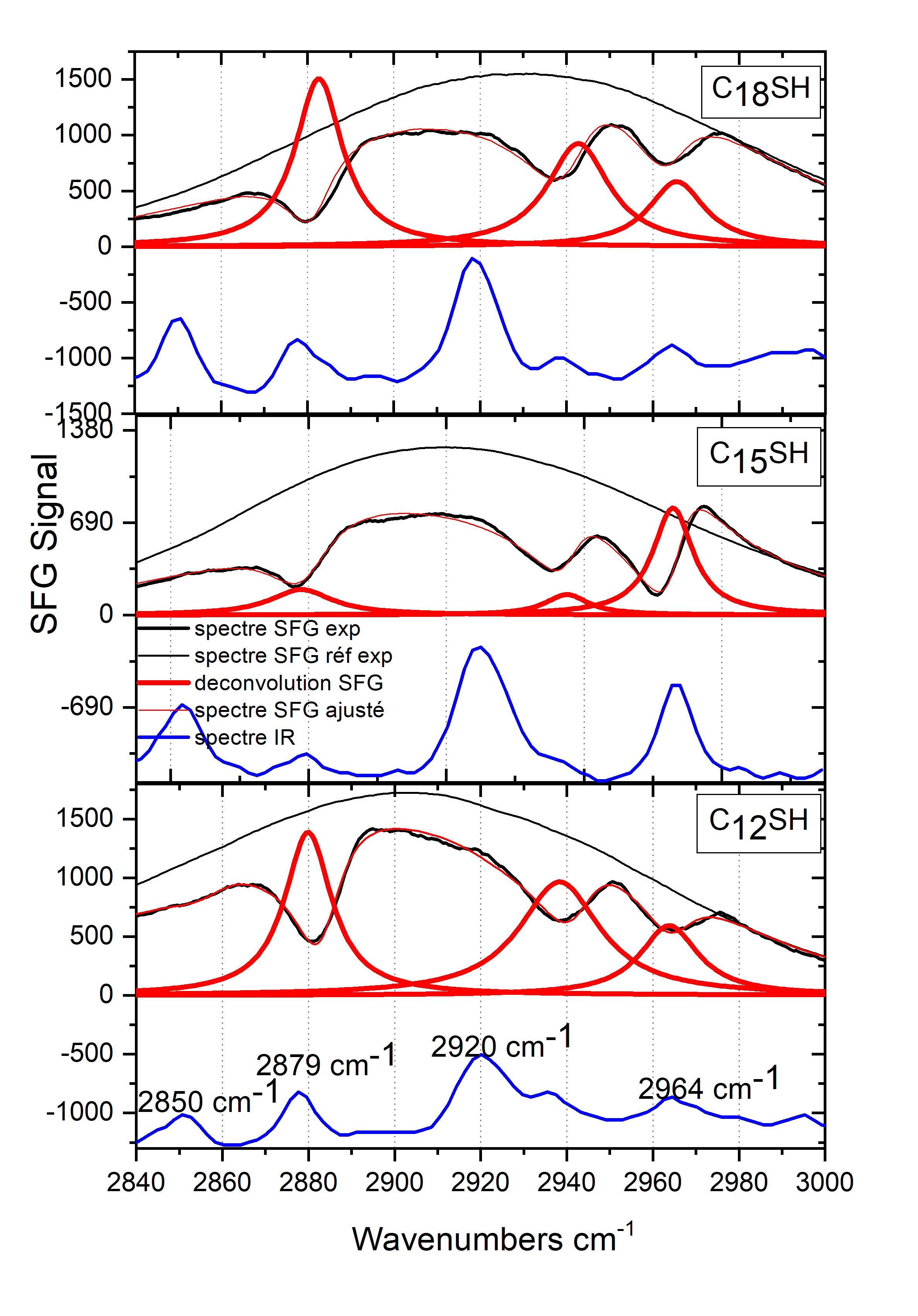

Dans la mesure où les SAMs sont largement utilisées pour de nombreuses applications technologiques comme les biocapteurs ou l’électronique moléculaire, une connaissance détaillée de leur conformation et de leur adsorption est requise. Une partie de nos études, basées sur la spectroscopie de Génération de Fréquence Somme SFG, a été consacrée à ce domaine, tirant ainsi profit de la capacité de la SFG a accéder à la conformation, à l’orientation et à la composition chimique des molécules sondées notamment dans des SAMs d’alcanethiols sur or.

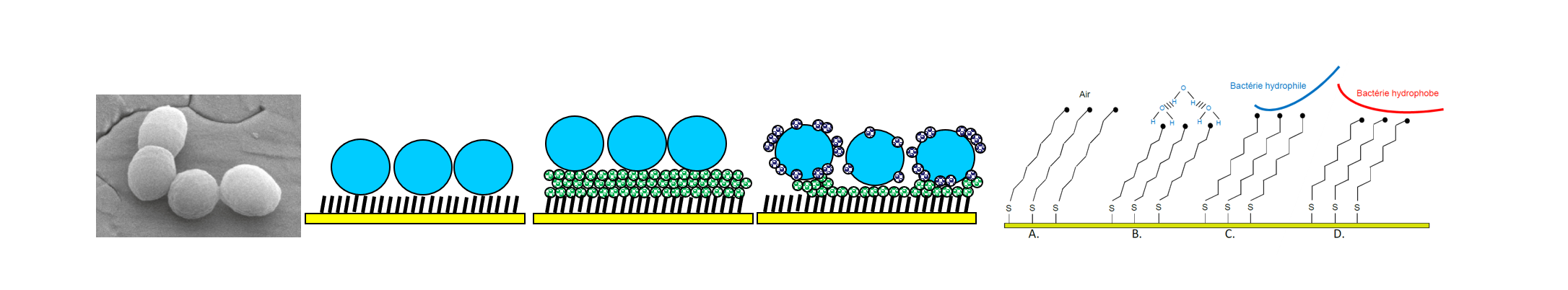

Dans les années 2000, la SFG a émergé en tant qu’outil pour sonder les interfaces biologiques et leurs interactions avec l’environnement. Dans ce contexte, nous avons investigué deux stratégies de lutte contre la contamination bactérienne des surfaces. En effet, cette contamination conduit au développement de biofilms bactériens et induit des problèmes de santé publique. Notre objectif consistait à développer des surfaces permettant d’éviter la contamination bactérienne.

Ces dernières années, nous nous intéressons à des films de Langmuir à l’interface liquide-air et de Langmuir-Blodgett déposés sur substrat. Les couches que nous étudions sont constituées d’acides ou d’alcools gras mais aussi de phospholipides. Nous souhaiterions comparer les résultats obtenus par la spectroscopie SFG qui est une technique de laboratoire avec ceux issus de la diffraction des rayons X en incidence rasante (GIXD) réalisée au synchrotron SOLEIL en termes d’orientation moléculaire et de structure conformationnelle. Dans cette thématique, nous exploitons les avantages d’une technique complémentaire de SFG qui est sensible à la phase (PS-SFG).

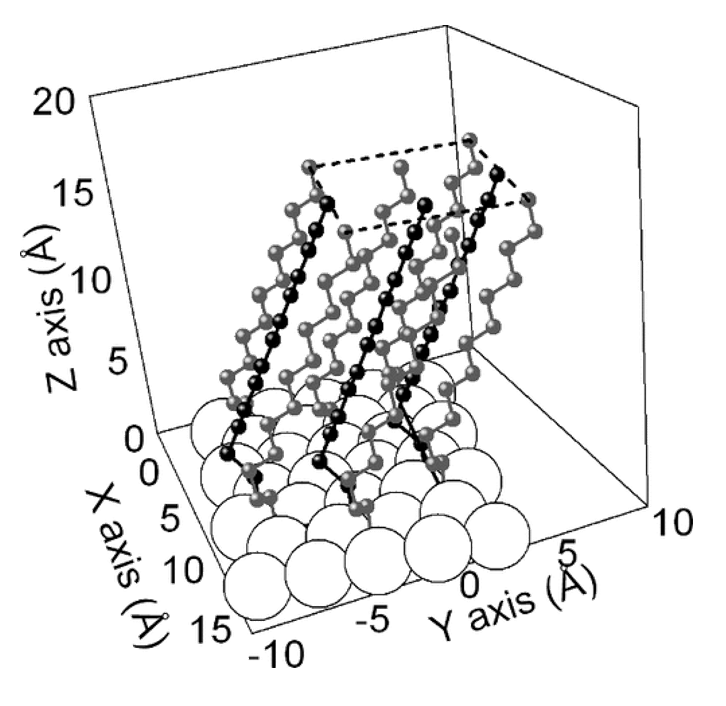

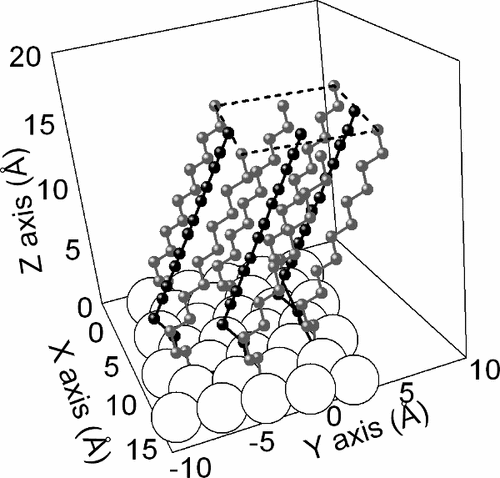

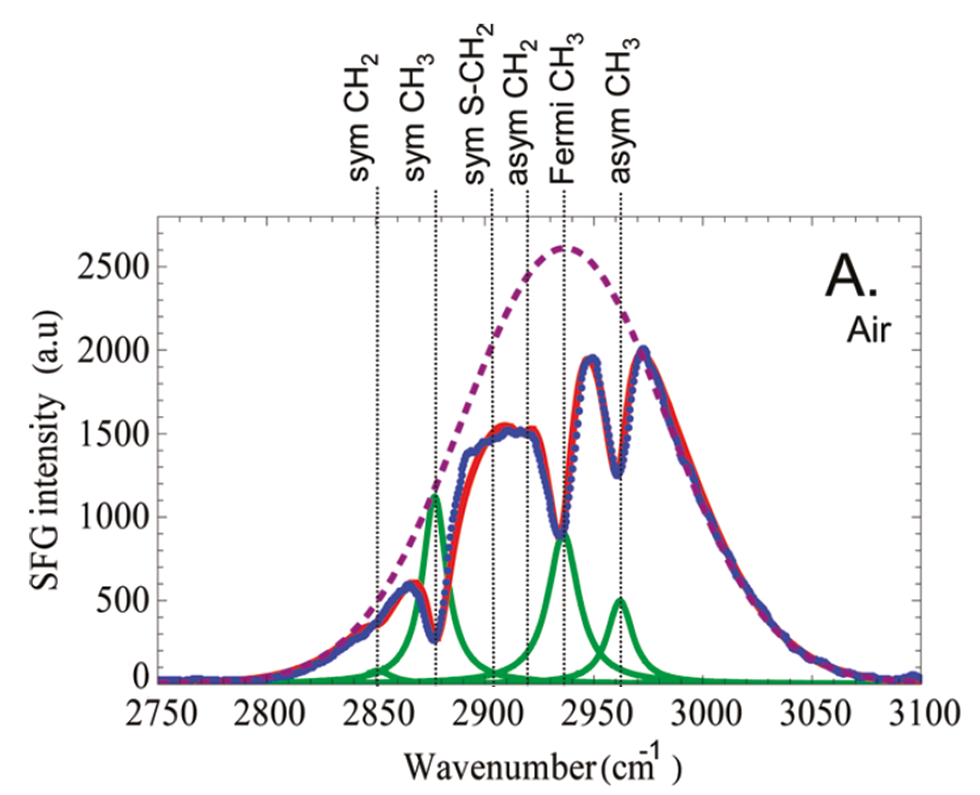

Pour la thématique visant à établir la conformation et l’orientation des SAMs d’alcanethiols sur or à l’aide de la spectroscopie SFG, à l’aide du pentadécanethiol (PDT – CH3-(CH2)14-SH) et de l’octadécanethiol (ODT – CH3-(CH2)17-SH), nous avons validé un modèle de simulation des spectres SFG par calcul ab initio des composantes du tenseur d’hyperpolarisabilité moléculaire. Dans ce type d’études, dans la mesure où le milieu des liaisons {C-C} est un centre de symétrie locale quand les chaînes sont en configuration tout-trans, les contributions des groupes méthylènes CH2 s’annulent par paires. Pour les molécules possédant un nombre pair d’atomes de carbone dans la chaîne comme l’ODT, il reste seulement un groupe méthylène CH2 qui contribue au signal. Cependant, en raison du caractère métallique du substrat, les intensités des bandes méthylènes CH2 peuvent rester indétectables si le moment dipolaire de ces groupes est parallèle au plan de la surface où le champ du laser est négligeable. Grâce à une étude approfondie des SAMs d’ODT, nous avons constaté que le pic d’élongation symétrique νs(CH2) est proche de la limite de détection alors que le signal d’élongation antisymétrique νas(CH2) n’est jamais observé. A contrario, les trois bandes associées au groupe méthyle CH3 à savoir les élongations symétrique νs(CH3), antisymétrique νas(CH3) et la résonance de Fermi de la vibration symétrique avec deux quanta du mode de cisaillement νF(CH3) sont observées. Ces élongations antisymétrique et symétrique donnent lieu à une inversion du rapport d’intensité des bandes avec Ias/Is< 1 pour les molécules à nombre pair de carbone et Ias/Is> 1 pour celles avec une chaîne carbonée impaire.

Dans ce contexte, il avait été proposé que deux types de conformations coexistaient pour les SAMs d’alcanethiols sur or, conduisant à conclure à la présence de défauts gauches résultant en une molécule en forme de L et que les deux types de conformations correspondaient à des sites de liaison différents sur l’or(111). Pour répondre à cette question, nous avons utilisé notre modèle de simulation basé sur un calcul complet des modes méthyle CH3 et méthylène CH2 dans l’approximation du mode local et en prenant en considération la géométrie de l’intégralité de la molécule. L’objectif était de tirer profit de ce que la SFG sonde sélectivement les parties importantes de la molécule en l’occurrence là où elle s’écarte de la conformation tout-trans. Effectivement, notre modèle de simulation nous a permis de démontrer que l’hypothèse de la coexistence de deux conformations moléculaires en forme de L dans la SAM d’ODT est en accord avec les spectres SFG et de déterminer la conformation détaillée des deux molécules. Ces deux conformations sont physiquement réalistes avec les plans des carbones de deux molécules adjacentes qui sont perpendiculaires entre eux comme dans la phase solide de l’ODT, avec un angle d’inclinaison moléculaire et une orientation du plan d’inclinaison en accord avec la littérature et reproduisant l’alternance d’intensité avec la longueur de chaîne évoquée précédemment. Notre approche constitue donc un outil satisfaisant pour étudier la conformation des chaînes alkyles.

Publications

- Guo, W. Zheng, H. Hamoudi, C. Dablemont, V. A. Esaulov, B. Bourguignon, Surf. Sci. 2008, 602, 3551-3559

- Bourguignon, W. Zheng, S. Carrez, A. Ouvrard, F. Fournier, H. Dubost, Phys. Rev. B 2009, 79, 125433

Dans le contexte de la lutte contre la contamination bactérienne, la première stratégie que nous avons retenue consistait à empêcher l’adhésion bactérienne en développant des surfaces anti-adhésives. Ainsi, la thèse d’Emilie Bulard a été dédiée à la compréhension des mécanismes d’adhésion bactérienne en se basant sur des expériences combinées de spectroscopie SFG et de microscopie de fluorescence.

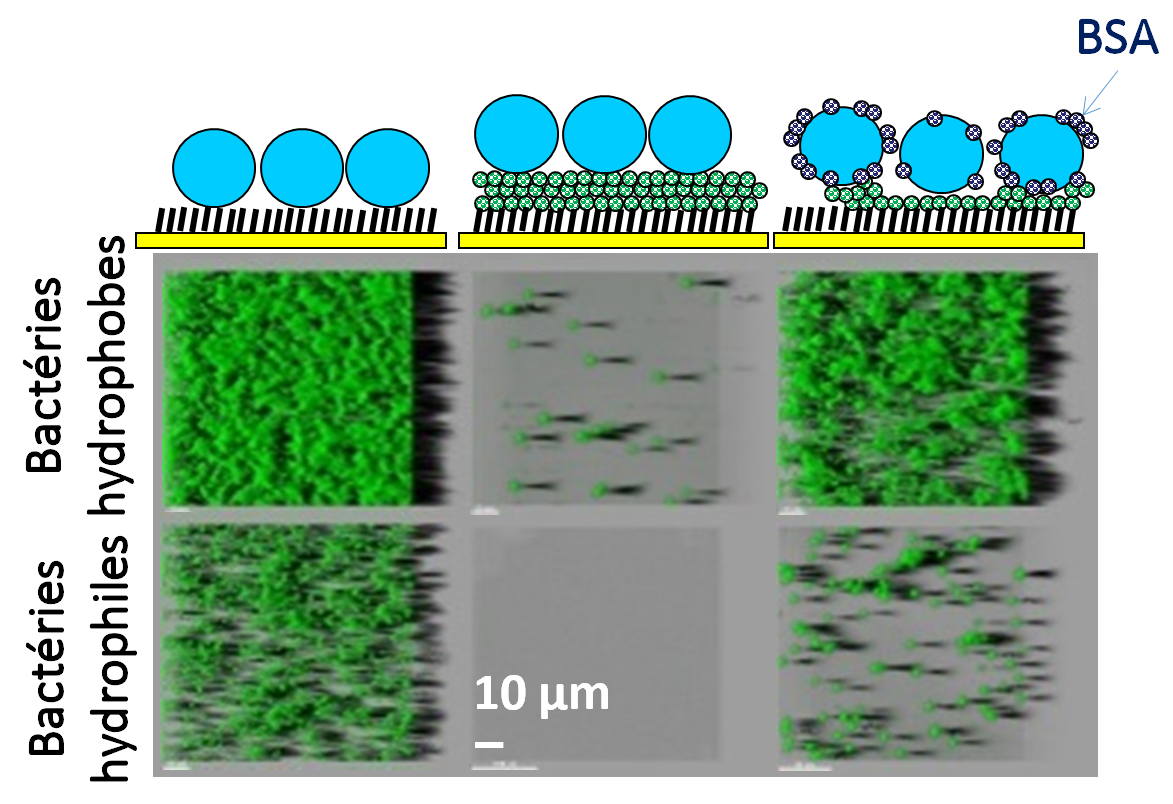

La spectroscopie SFG a permis d’évaluer l’organisation de la surface démontrant une orientation différente des chaînes d’octadécanethiol sur or (ODT – CH3-(CH2)17-SH) selon la nature hydrophile ou hydrophobe de la bactérie. Cette étude constitue une preuve directe, à l’échelle moléculaire et même dans le cas d’interactions faibles, que l’adhésion bactérienne sur un film moléculaire ordonné conduit à des modifications mesurables de la conformation du film. Cette observation pourrait expliquer la faible efficacité de certaines surfaces modifiées à empêcher l’adhésion bactérienne et / ou à améliorer la décontamination bactérienne, la modification de la surface par les bactéries entraînant l’altération de la fonctionnalité recherchée des films moléculaires dans les premiers stades de l’adhésion bactérienne.

Par ailleurs, la microscopie de fluorescence nous a montré que les bactéries hydrophobes et hydrophiles n’ont pas la même force d’adhésion sur des SAMs d’ODT. Cette technique nous a également permis d’étudier l’effet de la présence de protéines dans le milieu environnant et au stade ultérieur de la formation du biofilm. Ainsi, la présence de protéines préadsorbées sur les parois cellulaires bactériennes modifie l’adhésion. Recouvrir la SAM avec des protéines entraîne un effet important sur la force d’adhésion. L’adhésion bactérienne sur l’albumine de sérum bovin (BSA) est très limitée alors que l’exposition simultanée de la SAM d’ODT aux protéines et aux bactéries conduit à un effet antimicrobien significativement plus faible. Or, dans les conditions réelles, les protéines et les bactéries sont présentes simultanément dans les fluides, ce qui est plus favorable à l’adhésion bactérienne par rapport aux conditions de revêtement préalable par des protéines.

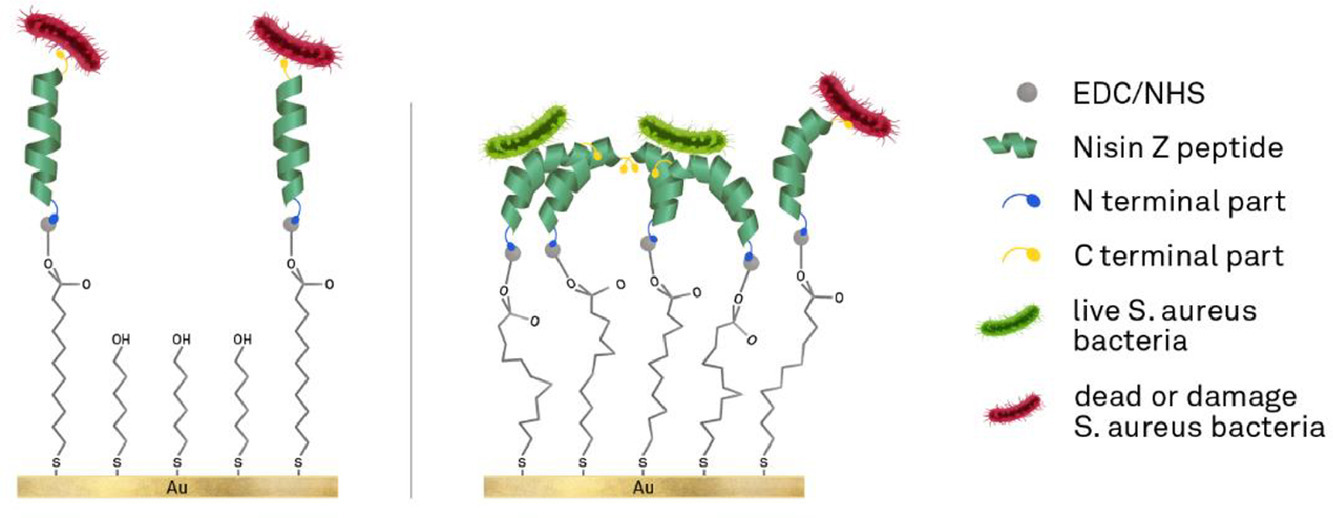

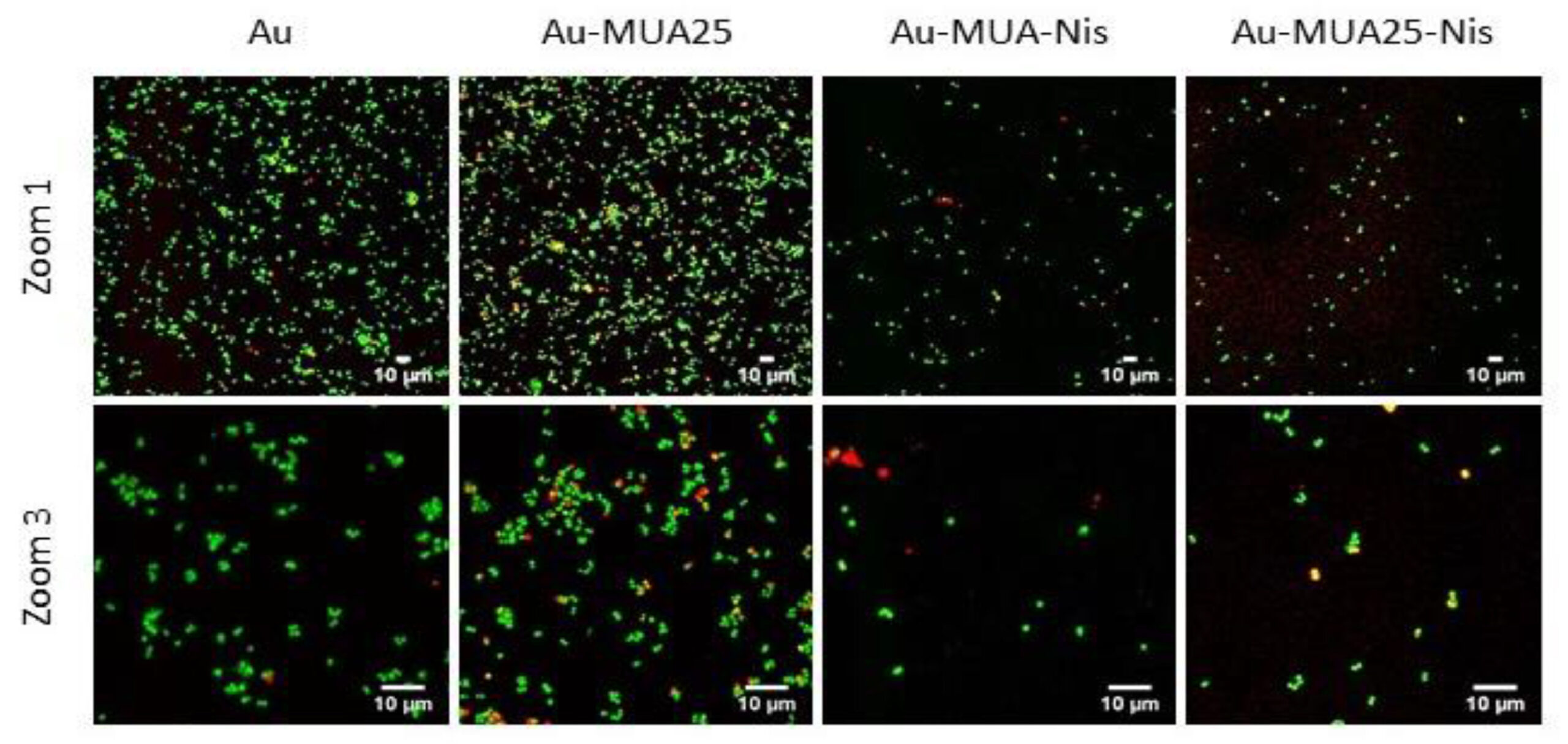

La deuxième stratégie que nous avons explorée visait à éliminer les bactéries adhérentes en développant des surfaces antibactériennes. Dans le cadre d’une collaboration avec Pascal Thébault, nous avons ainsi développé des surfaces modèles fonctionnalisées par des peptides antimicrobiens en immobilisant la nisine Z par sa partie N-terminale sur des substrats d’or porteurs de fonctions acides carboxyliques via un couplage utilisant le carbodiimide. Cette méthode permet de conserver la partie C-terminale du peptide pour l’interaction avec la bactérie. Deux types de substrats d’or fonctionnalisés ont été utilisés. Le premier consiste en une SAM d’acide 11-mercaptoundécanoïque (MUA – HOOC-(CH2)10-SH) et est donc couvert à 100 % par des fonctions acides carboxyliques. Le second consiste en une SAM mixte constituée de 25 % de MUA et de 75 % de 6-mercaptohexanol (HO-(CH2)6-SH).

La spectroscopie SFG montre que cette SAM mixte Au-MUA25 présente un ordre conformationnel significativement plus important que la SAM pure Au-MUA. Dans la mesure où l’activité antibactérienne des nisines Z immobilisées sur ces substrats dépend de l’ordre surfacique des centres d’attache des peptides et de l’orientation des peptides, la microscopie de fluorescence montre qu’elle peut atteindre jusqu’à 95 % vis-à-vis de S. aureus pour Au-MUA25-Nis.

Publications

- E. Bulard, Z. Guo, W. Zhang, H. Dubost, M.-P. Fontaine-Aupart, M.-N. Bellon-Fontaine, J.-M. Herry, R. Briandet, B. Bourguignon, Langmuir 2011, 27, 4928-4935

- E. Bulard, M.-P. Fontaine-Aupart, H. Dubost, W. Zhang, M.-N. Bellon-Fontaine, J.-M. Herry, B. Bourguignon, Langmuir 2012, 28, 17001-17010

- P. Thébault, M. Ammoun, R. Boudjemaa, A. Ouvrard, K. Steenkeste, B. Bourguignon, M.-P. Fontaine-Aupart, Surfaces and Interfaces 2022, 30,

Actuellement, nous cherchons à appliquer l’étude en termes d’orientation moléculaire et de structure conformationnelle que nous avons réalisée sur les SAMs d’alcanethiols sur or à des films de Langmuir à l’interface air-liquide ou à des films de Langmuir-Blodgett (LB) déposés sur substrat. Ces films constituent de bonnes approximations des interfaces biologiques, notamment des membranes cellulaires. Dans ces systèmes, afin d’optimiser leurs interactions de Van der Waals, l’angle d’inclinaison des molécules constituant la couche varie en fonction de la pression de surface appliquée à la monocouche.

Dans le cas des monocouches d’alcanethiols sur or, il a été démontré qu’au-delà de 14 atomes de carbone dans la chaîne, l’inclinaison devient indépendante par rapport à ce paramètre et les groupes méthyles alternent entre les deux directions possibles des liaisons C-C de la chaîne. Nous souhaitons mener à bien une étude analogue de l’effet de la longueur et de la parité de la chaîne sur des films de Langmuir et de Langmuir-Blodgett d’acides carboxyliques et d’alcools à longue chaîne carbonée. A l’heure actuelle, une telle étude est réalisable en diffraction des rayons X en incidence rasante (GIXD) mais elle nécessite d’utiliser le rayonnement synchrotron. Si les valeurs d’inclinaison obtenues par spectroscopie SFG sont identiques à celles obtenues en GIXD, nous disposerons alors d’une technique de laboratoire qui nous permettrait notamment d’investiguer les effets de transfert sur substrat observés avec des films de Langmuir-Blodgett.

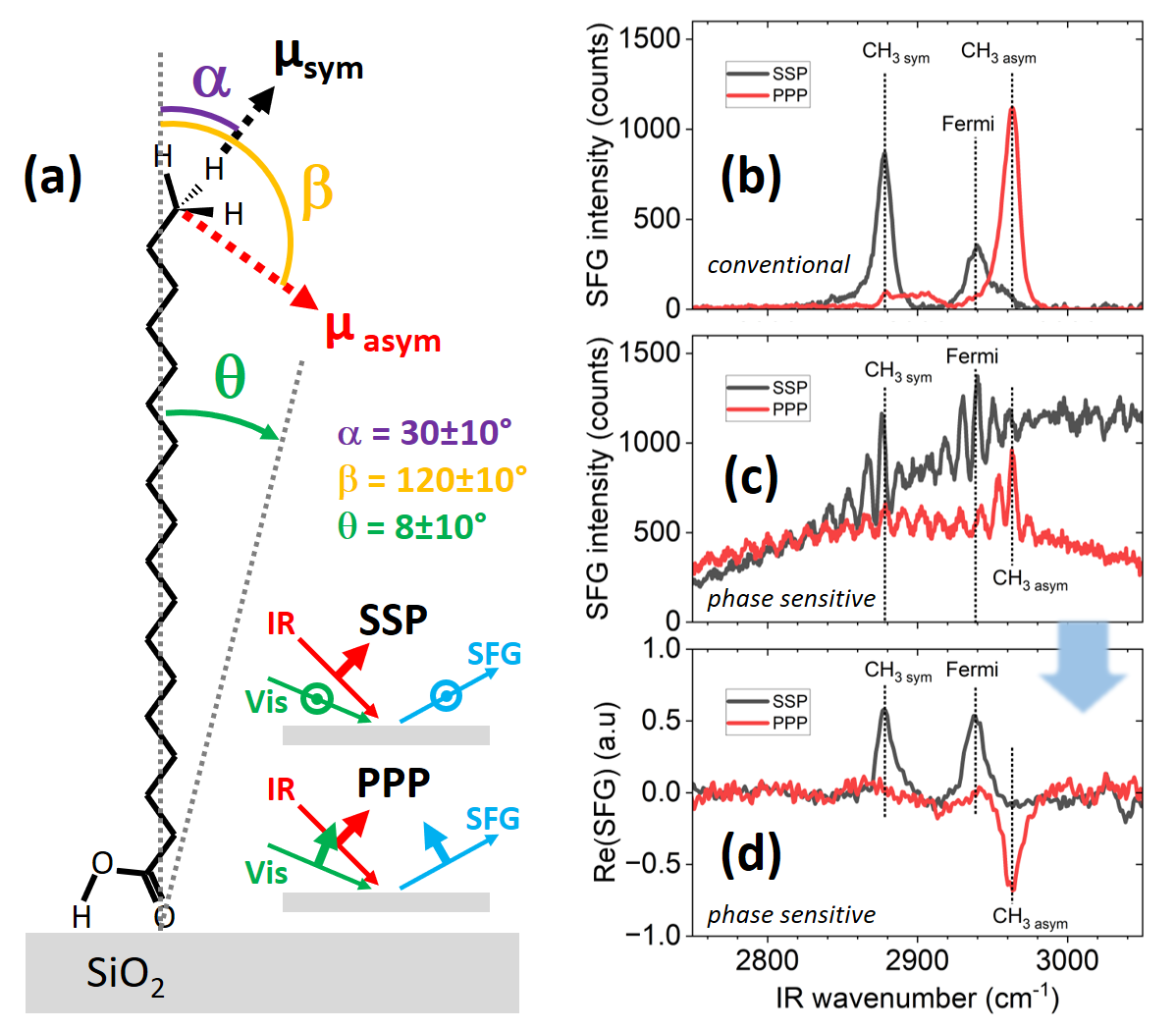

Nous étendrons cette approche à l’étude des molécules d’intérêt biologique que constituent les phospholipides. Pour ces systèmes, nous mettrons à profit une technique complémentaire de SFG qui est sensible à la phase : la PS-SFG. La SFG dépend de la susceptibilité d’ordre 2 χ(2) qui est un nombre complexe. En SFG conventionnelle, l’intensité est proportionnelle au module au carré |χ(2)| de cette susceptibilité. La PS-SFG consiste à mélanger le champ SFG de la couche moléculaire avec celui d’une autre surface appelée oscillateur local, ce qui permet d’accéder directement à la partie imaginaire Im[χ(2)] de la susceptibilité. Les dispositifs de PS-SFG sont encore relativement rares dans le monde (USA, Japon, Allemagne) et le premier dispositif de ce type vient d’être développé à l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO). Cette variante de la SFG facilite l’analyse des spectres lorsque des modes vibrationnels interfèrent, en particulier ceux dont la partie imaginaire est de signe opposé (orientation du dipôle de transition). Cette propriété sera exploitée pour extraire toutes les contributions vibrationnelles des spectres des phospholipides.

La caractéristique principale de la PS-SFG est qu’elle permet d’accéder à l’orientation absolue de l’axe de vibration moléculaire. Or, dans les systèmes biologiques et cellulaires, le rôle de l’eau au voisinage des interfaces sur la modification et l’activation des biomolécules reste un sujet d’actualité. Ainsi, la PS-SFG sera utilisée pour accéder à des informations sur l’orientation de l’eau confinée dans les multicouches phospholipides, modèles biologiques de cellules membranaires. Dans ces conditions où un confinement fort est induit, il est attendu que les molécules d’eau gèlent à proximité des surfaces avec une réduction de leurs degrés de liberté rotationnels. La PS-SFG devrait être capable de sonder la forte décroissance induite dans la permittivité diélectrique et, aussi, de distinguer l’inversion d’orientation des molécules d’eau sur des interfaces chargées positivement et négativement dans les films LB. Dans ce contexte, un intérêt tout particulier sera porté aux tricouches phospholipidiques afin d’étendre à différents systèmes moléculaires la méthode expérimentale qui vient d’être développée sur la DPPS (1,2-dipalmitoyl-sn-glycéro-3-phosphosérine) et qui devrait permettre de modifier l’angle d’inclinaison au niveau de la troisième couche.